Warum wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen – und die GEZ reformieren müssen

Es ist ein seltsamer Spagat, den man heute machen muss, wenn man in Deutschland über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk spricht. Auf der einen Seite steht ein System, das zu den stabilsten Säulen demokratischer Öffentlichkeit gehört – und auf der anderen ein Apparat zur Finanzierung eben dieses Systems, der sich seit Jahren in die Nähe bürokratischer Willkür verirrt hat. Die Widersprüchlichkeit beginnt schon bei der Sprache. Man spricht von Beiträgen, meint aber Verpflichtungen. Man spricht von Transparenz, meint aber Formulare. Und man spricht von Teilhabe – sieht sich aber mit Mahnbescheiden konfrontiert, wenn das Leben mal nicht nach Plan läuft.

Wer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Institution kritisiert, muss sich heute fast schon entschuldigen, dass er differenzieren will. Denn zwischen dem berechtigten Wunsch nach Reform und der populistischen Forderung nach Abschaffung liegt ein tiefer Graben, der von manchen gezielt aufgefüllt wird – mit Misstrauen, ideologischen Nebelschwaden und dem Gestus selbst ernannter Aufklärer. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist längst zur Projektionsfläche geworden: für Wut, für Enttäuschung, für das Gefühl, nicht gehört zu werden. Dabei wird oft nicht unterschieden zwischen den Inhalten, die produziert werden, und dem System, das sie ermöglicht. Und gerade in dieser Unschärfe blühen jene Stimmen auf, die sich mit dem Wort „Unabhängigkeit“ schmücken, während sie gezielt an der Glaubwürdigkeit jener Institution sägen, die wie kaum eine andere für öffentliche Information steht.

Was wirklich auf dem Spiel steht

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist mehr als eine Ansammlung von Sendungen, Talkshows und regionalen Nachrichten.Er ist ein Raum, der – im besten Fall – Verbindlichkeit schafft, wo die Gesellschaft sich in Einzelmeinungen auflöst. Er ist ein Ort, an dem erklärt wird, statt aufgeheizt zu werden. Und er ist eine kulturelle Infrastruktur, die nicht nur in Quoten denkt, sondern auch in Verantwortung. Was viele seiner Gegner übersehen – oder bewusst verschweigen – ist die Breite seines Angebots. Es sind nicht nur Lanz, Illner, Böhmermann oder das, was auf Twitter gerade für Empörung sorgt. Es sind auch die Dritten Programme, die Musikformate, die Wissenschaftssendungen, das Kinderfernsehen, die Hörspielarchive, die barrierefreien Mediatheken. Es ist das leise Fortbestehen von Bildung in einer Zeit, die laut nach Unterhaltung ruft.

Gerade deshalb ist es problematisch, wenn ausgerechnet die Kritik an der Beitragsstruktur genutzt wird, um den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk infrage zu stellen. Man kann darüber streiten, wie hoch der Rundfunkbeitrag sein sollte, ob er sozial verträglich ist, ob die Erhebung transparent und bürgernah abläuft. Man darf – ja, man muss – diese Fragen stellen. Was aber nicht geht, ist, aus dem berechtigten Wunsch nach fairer Finanzierung eine Generalabrechnung mit öffentlich-rechtlicher Medienarbeit zu konstruieren. Denn hier beginnt die Strategie der Zersetzung, wie sie in jüngster Zeit von gewissen Kreisen betrieben wird – etwa vom sogenannten „Club der klaren Worte“, hinter dem sich ein erklärter Medienprofi wie Markus Langemann versammelt.

Was dort geschieht, ist keine Kritik, sondern Inszenierung. Es wird suggeriert, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei nicht mehr zu retten, sei gleichgeschaltet, ein Werkzeug der Macht, ein Monolith ohne Vielfalt. Doch diese Rhetorik ist gefährlich, weil sie die Idee des öffentlich-rechtlichen nicht nur diskreditiert, sondern ihre Gegner zu Märtyrern stilisiert. Langemanns Beiträge behaupten Unabhängigkeit, doch sie leben von der Nähe zu jenen Milieus, in denen der Begriff „Staatsfunk“ zum Alltagston gehört. Es ist ein Spiel mit dem Feuer: Man beruft sich auf Transparenz und Bürgernähe – und verstärkt doch jene Narrative, die gezielt am demokratischen Fundament nagen.

Wenn Unmut zur Munition wird

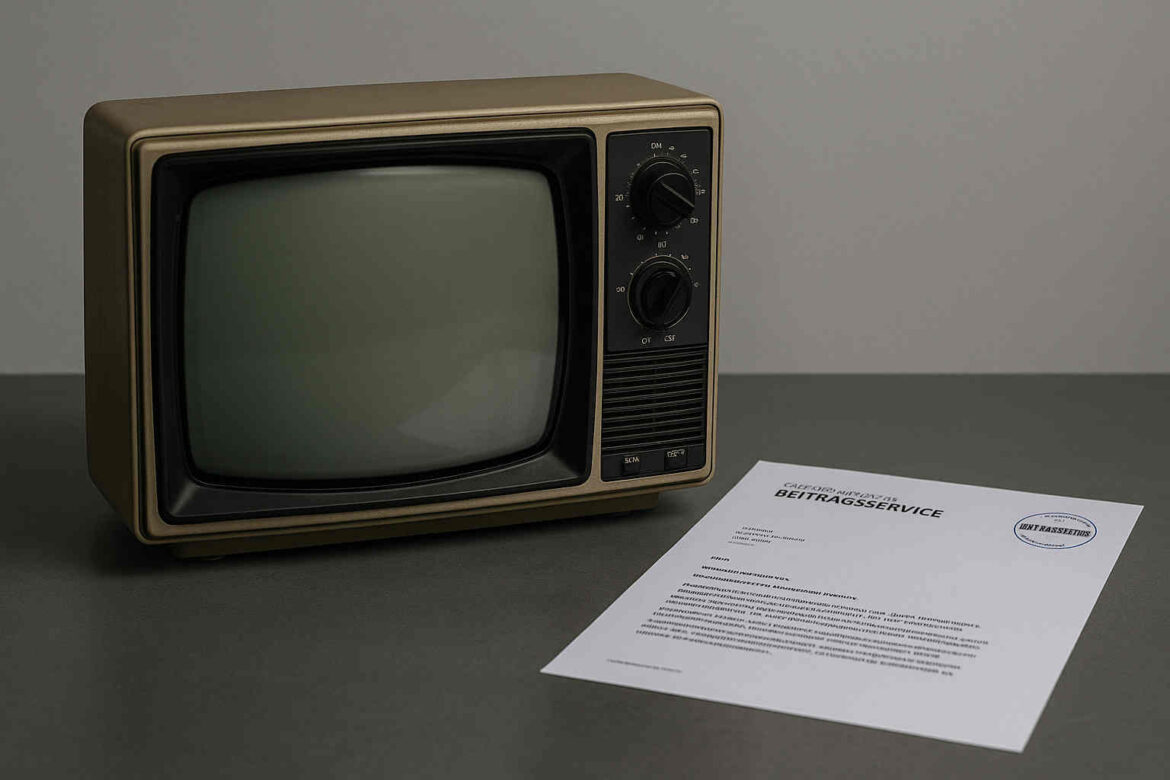

Die eigentliche Schwäche des Systems liegt nicht in seiner Idee, sondern in seiner Verwaltung. Die Rundfunkanstalten selbst arbeiten mit zunehmender Transparenz, veröffentlichen Budgets, reagieren auf Kritik, bauen neue Formate. Doch der „Beitragsservice“ – ehemals GEZ – verharrt in einer Welt aus Anschreiben ohne Ansprechpartner, Formularen ohne Verständnis, Verfahren ohne Fingerspitzengefühl. Wer in prekären Verhältnissen lebt, wer sich in Übergängen befindet, wer schlicht überfordert ist, sieht sich einem Apparat gegenüber, der alles andere als bürgerfreundlich agiert. Die Härte, mit der Beiträge eingefordert werden, wirkt im Kontrast zum Bildungs- und Kulturauftrag des Rundfunks wie ein Widerspruch, den man nicht mehr erklären kann.

Und genau hier setzen Populisten an. Sie nehmen den berechtigten Ärger über das Eintreibungsverhalten, den Unmut über unverständliche Bescheide, und verwandeln ihn in Ablehnung des Systems an sich. Der Trick ist simpel: Man behauptet, man kämpfe gegen Unrecht – und schiebt zwischen den Zeilen eine radikale Agenda ein. Es geht dann nicht mehr um faire Beiträge, sondern um die Behauptung, alles sei manipuliert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird nicht mehr kritisiert, sondern delegitimiert. Was folgt, ist eine neue Form der Medienverachtung, die sich hinter bürgerlichem Anstrich versteckt – aber in Wahrheit das Vertrauen in faktenbasierte Öffentlichkeit untergräbt.

Ein Paradebeispiel für dieses Muster ist – nach meinem Eindruck – Markus Langemann. Was auf den ersten Blick wie eine journalistische Alternative erscheinen soll – sorgfältig komponiert in nachdenklichen Posen, umgeben von der Ästhetik kontemplativer Schwarzweißbilder, als wolle hier jemand nicht nur sprechen, sondern erinnern, mahnen, erheben – entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein kalkuliertes Spiel mit dem Zweifel. Da sitzt kein aufklärerischer Geist, sondern ein Mann, der weiß, wie man Wirkung erzeugt: mit Pausen, mit Pathos, mit dem Effekt des Uneindeutigen. Alles scheint hier tief, weil es dunkel ist. Alles scheint wahr, weil es vage bleibt. Man stellt Fragen, nicht um Antworten zu suchen, sondern um das Vertrauen in die Antworten anderer zu erschüttern. Langemann ist ein Beispiel dafür, wie man sich den Anschein intellektueller Redlichkeit gibt, während man bereits auf dem schwankenden Floß der Verdächtigungen treibt. Und dort wird die Klarheit zum Risiko, das man lieber vermeidet. Denn wer sich festlegt, könnte überprüfbar werden. Langemann fischt im trüben Wasser – er greift diffuse Ängste, halbgare Argumente und genuine Kritik auf, um daraus ein Gesamtbild zu formen, das Misstrauen sät, nicht Klarheit. Er ist ein Paradebeispiel dafür, wie man mit Fragen statt Antworten, mit Andeutungen statt Analyse arbeitet – und damit nicht Aufklärung betreibt, sondern gezielt auf Destabilisierung setzt. Seine Thesen sind kein Gegenentwurf, sondern ein Resonanzraum für Unsicherheit, in dem der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur noch als Symbol für Unterdrückung, Lüge und Machtmissbrauch dient.

Wer das verhindern will, muss beides tun: den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen und seinen Finanzapparat grundlegend reformieren. Die GEZ, in ihrer heutigen Form, ist ein Relikt vergangener Jahrzehnte. Sie braucht nicht mehr Kontrolle – sie braucht mehr Öffnung. Sie muss erklären, wie Beiträge verwendet werden, und sie muss ein System entwickeln, das gerechter ist, kulanter, menschlicher. Nur dann wird sie aufhören, ein Einfallstor für jene zu sein, die das System zerstören wollen.

Denn solange die Eintreibung von Beiträgen im Stil eines behördlichen Mahnwesens funktioniert, wird es immer wieder jenen stinkenden Bodensatz geben, in dem sich Wut und Verschwörung mischen. Es ist an der Zeit, das zu erkennen – und es ist Aufgabe von Politik und Öffentlichkeit, dem mit Konsequenz zu begegnen. Wer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten will, darf nicht schweigen, wenn seine Finanzierung zur Waffe gegen ihn wird. Und doch sollte man bei aller berechtigten Kritik nie aus dem Blick verlieren, worum es im Kern geht: Ein öffentlich finanziertes System, das täglich – oft leise, manchmal unbeachtet – den Auftrag erfüllt, zu informieren, zu bilden, zu erklären. Selbst wenn über Intendantengehälter diskutiert wird, über Produktionskosten gestritten und einzelne Ausgaben fragwürdig erscheinen mögen – das große Ganze bleibt bestehen: eine mediale Infrastruktur, die verlässlich funktioniert, wenn vieles andere ins Wanken gerät. Und angesichts dessen sind 18,36 Euro im Monat keine Zumutung, sondern ein solidarischer Beitrag zur Informationsfreiheit, wie sie im Rundfunkstaatsvertrag festgeschrieben ist.

ⓘ Der Rundfunkbeitrag wird seit 2013 pro Wohnung erhoben, aktuell 18,36 € im Monat. Er finanziert ARD, ZDF und Deutschlandradio. Eine Befreiung ist möglich, aber nur auf Antrag – Kritik gibt es an der Strenge der Erhebung und der Intransparenz der Mittelverwendung.

🔍 Quellen-Nachweis

rundfunkbeitrag.de – Beitragsservice

sueddeutsche.de – Kritik an der GEZ

Deutschlandfunk – Hintergrund: Rundfunkfinanzierung

statista.de – Vertrauen in Medien 2024

clubderklarenworte.de – Markus Langemann: „Was soll das?“, Mai 2025