Es gibt diese paradoxen Orte, an denen Zukunft und Vergangenheit einander berühren, ohne sich zu erkennen. Das Klassenzimmer gehört dazu. Dort hängt neben dem Smartboard noch die Weltkarte von 1994, und während im Schrank ein Beamer schlummert, wird der Overheadprojektor nur langsam arbeitslos. Jetzt zieht also die Künstliche Intelligenz ein. Oder zumindest die Vorstellung davon.

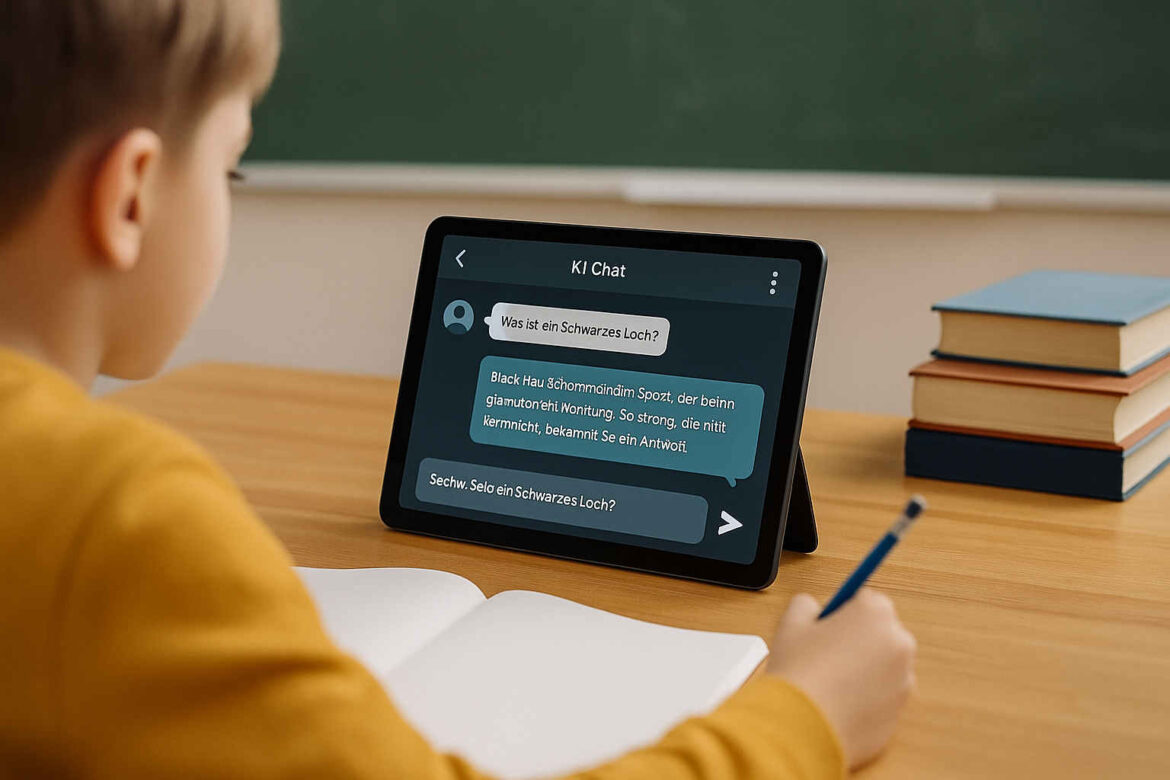

Die Kinder sind längst weiter. Sie tippen ihre Aufgaben in Chatbots, fragen nach Zusammenfassungen, lassen sich Rechenwege vorbeten wie ein Rosenkranz der Digitalmoderne. Was dabei oft übersehen wird: Nicht die KI verändert die Schule. Sie entblößt sie. Zeigt, wo Sprache fehlt, wo Neugier verschüttet ist, wo Lehrer unterrichten, aber nicht mehr erreichen.

Bildung, das war einmal ein Abenteuer. Heute ist sie oft eine Verwaltungseinheit im System der Stundenpläne. KI könnte das ändern. Nicht durch Zauberformeln, sondern durch eine stille Provokation: Wer fragt, der denkt. Wer nicht fragt, bekommt trotzdem eine Antwort. Und genau darin liegt die Gefahr – und die Chance.

Die KI als didaktischer Übersetzer

Es geht nicht darum, KI zu verteufeln. Im Gegenteil: Richtig eingesetzt, kann sie helfen, Inhalte verständlicher zu machen – gerade in einer zunehmend heterogenen Schülerschaft. Eine KI ist in der Lage, denselben Lehrstoff in unterschiedlichen Sprachen, Niveaus und Stilen zu vermitteln. Sie kann die Sprache der Jugend sprechen, bildhaft erklären oder sich dem Tempo und dem Verständnis ihres Gegenübers anpassen. Ein mathematisches Problem, das im ersten Anlauf zu komplex erklärt wird, kann im zweiten Anlauf plötzlich verständlich erscheinen – weil die Frage neu gestellt wurde. Die KI reagiert auf Nachfrage, auf Korrektur, auf Kontexte. So wird sie zum didaktischen Chamäleon: Sie passt sich an, solange man präzise fragt. Die Voraussetzung dafür? Dass Kinder wissen, dass sie fragen dürfen – und wie sie fragen müssen. Ohne diese Fähigkeit bleibt auch die beste KI nur ein Rauschen im digitalen Klassenzimmer.

Kreativität statt Kreidezeit

Die KI ist nicht nur Antwortautomat, sie ist auch ein kreatives Werkzeug – ein digitaler Ideenfunke, der dann zündet, wenn klassische Lehrmittel längst erloschen sind. Viele Bildungslücken müssen gar nicht erst entstehen, wenn Schülerinnen und Schüler frühzeitig lernen, die Möglichkeiten der KI sinnvoll zu nutzen. Eine gut gemachte, klar trainierte, kreativ eingesetzte KI kann Inhalte nicht nur vermitteln, sondern erfahrbar machen. Gerade in kindlichen Lernprozessen entsteht Tiefe oft nicht durch Wiederholung, sondern durch Perspektivwechsel. Und genau das kann die KI leisten, wenn man sie lässt: Nicht nur Lösungen liefern, sondern Fragen neu formulieren. Nicht nur erklären, sondern zum eigenständigen Denken anregen.

KI als Spiegel, nicht als Schuldige

Lehrkräfte können KI nicht nur einsetzen, um Lerninhalte zu vermitteln – sie können sie auch entlarven. Im besten Fall wird aus einem digitalen Werkzeug ein pädagogisches Mittel: ein Spiegel, in dem man erkennt, was fehlt – nicht nur an Wissen, sondern auch an Urteilskraft. Doch wenn im Klassenzimmer der Verdacht aufkommt, ein Schüler habe sich seine Hausarbeit von der KI schreiben lassen, ist die Diskussion selten fair. Zwischen dem bloßen Verdacht und dem Nachweis der Tat liegt ein digitaler Graubereich – und darin verlieren sich nicht nur die Fakten, sondern auch Vertrauen und pädagogisches Klima.

KI kann viel. Aber nicht verstehen.

Natürlich kann KI heute Excel-Tabellen erstellen, fotorealistische Bilder malen, sogar komplette Bücher schreiben – in Sekunden. Doch all diese Leistungen beruhen auf Wahrscheinlichkeiten, nicht auf Bewusstsein. Eine KI weiß nicht, was sie da schreibt. Sie erkennt Muster, keine Bedeutung. Und genau deshalb ist sie auch nicht in der Lage, das menschliche Gehirn zu überlisten – jedenfalls nicht auf Dauer. Ein trainierter Geist merkt früher oder später, wenn hinter der glänzenden Fassade kein Denken, sondern ein Algorithmus steckt. Zudem ist der Output einer KI nur so gut wie der Input. Wer ein allumfassendes Werk erwartet, muss schon selbst hochausgefeilte Prompts liefern, mit präzisen Anweisungen, Kontextwissen und einem klaren Ziel. Anders gesagt: Die Intelligenz der KI endet dort, wo der Mensch aufhört zu denken.

Ich denke, also frage ich

Persönlichkeitsentwicklung beginnt mit Selbstwahrnehmung – mit der Fähigkeit, über das eigene Denken nachzudenken. Genau hier kann eine gut eingesetzte KI mehr sein als nur Werkzeug: Sie wird zur Projektionsfläche. Wer eine KI nutzt, muss sich ausdrücken – und erkennt oft mehr über sich selbst als über das Thema. Die KI spiegelt nicht nur Wissen, sie spiegelt Sprache, Haltung, Intention. In einer Welt, in der sich junge Menschen über Klicks definieren, bietet sie eine andere Möglichkeit der Rückmeldung: Was will ich wirklich wissen? Und wie finde ich es heraus?

Bildungstechnologie ist ein Menschenrecht

Der Zugang zu Künstlicher Intelligenz darf kein Privileg für reiche Länder sein. Wenn wir über KI in Schulen sprechen, dann müssen wir global denken. Kinder auf dem afrikanischen Kontinent, in Slums oder abgelegenen Regionen haben dasselbe Recht auf Bildung wie Kinder in europäischen Großstädten. Technisch ist das heute lösbar: Open-Source-KI, Offline-Systeme, Solarstrom, günstige Endgeräte – es mangelt nicht an Lösungen, sondern am Willen. Wer KI als Teil moderner Bildung begreift, muss sie allen zugänglich machen – nicht irgendwann, sondern jetzt.

Was bleibt, wenn die Maschine klüger scheint?

Vielleicht ist der eigentliche Skandal nicht, dass Kinder KI benutzen, sondern dass viele Erwachsene immer noch glauben, Bildung sei etwas, das man in Portionen verabreichen könne – als wäre Denken eine Darreichungsform.

Die KI wird nicht unsere Lehrer ersetzen, unsere Bücher oder unsere Neugier. Sie wird uns zwingen, neu zu entscheiden, was wir für Wissen halten und was für Verstehen. Sie wird uns mit unseren eigenen Begriffen konfrontieren: Fortschritt, Verantwortung, Zugang. Und mit der Frage, ob wir wirklich wollen, dass alle Kinder der Welt daran teilhaben – oder nur die, deren WLAN stabil genug ist.

Am Ende bleibt vielleicht dieser Gedanke: Künstliche Intelligenz ist nicht die Zukunft der Schule. Sie ist ihr Spiegel. Und wer hineinschaut, sollte nicht nur die Maschine sehen, sondern sich selbst.

ⓘ Infokasten

Zehn kreative KI-Tools, die sich gut für Schule, Lernen und Ideenfindung eignen – viele davon kostenlos nutzbar:

1. ChatGPT (OpenAI): https://chat.openai.com

2. Claude (Anthropic): https://claude.ai

3. Poe (Quora): https://poe.com

4. Canva Magic Studio: https://www.canva.com/magic/

5. Perplexity AI: https://www.perplexity.ai

6. Microsoft Copilot (Bing): https://www.bing.com/chat

7. Miro AI: https://miro.com/ai/

8. Adobe Firefly: https://firefly.adobe.com

9. Scribbr AI: https://www.scribbr.de/ai-tools/

10. ElevenLabs (Text-to-Speech): https://www.elevenlabs.io

Quellen-Nachweis

Bundeszentrale für politische Bildung (2024): „KI in der Schule – Chance oder Risiko?“ | FAZ.net (2024): „Lehrer zwischen Tafel und Chatbot“ | Süddeutsche Zeitung (2024): „Wenn Schüler mit KI schummeln“ | Deutschlandfunk (2023): „Bildung mit KI – zwischen Euphorie und Ethik“ | Zeit Online (2023): „Wie KI die Schule verändert“ | Heise.de (2024): „KI-Tools im Klassenzimmer: Zwischen Hilfe und Überforderung“ | UNESCO (2023): „Guidance for generative AI in education and research“ | OECD (2023): „AI and the Future of Education“ | Netzpolitik.org (2024): „ChatGPT im Unterricht – eine kritische Einordnung“ | Lehrerfreund.de (2024): „KI im Schulalltag: Tipps für Lehrkräfte“